今週の儲かる繁盛店の視点 第575話:「賃上げが毎年できない企業の現実とその行く末は?」

「先生 今期も賃上げは見送ったんです」少し前にセミナーに参加された社長からのご相談です。

お話をお聞きすると、大手チェーンの時給アップにあわせると、利益が吹っ飛んでしまうため、時給アップを抑えてさえてこられたそうです。

その影響なのか、最近はなかなかいい人材が集まらず、集まってもすぐやめてしまう。

今まで、ベテランパートさんが頑張ってくれたのですが、その人たちが定年を迎え、雇用延長による人材確保にも限界がきていて、新規採用の為に時給アップすべきかどうか?悩んでおられるとのこと。

時給は相場があるので、企業側ではコントロールはできません。

言わずもがな、時給をあげてすぐ募集をかけるのは言うまでもありませんが、その前に、採用時給をアップすることで、トータルでどれくらい人件費が増えるのか正しく把握しておくことです。

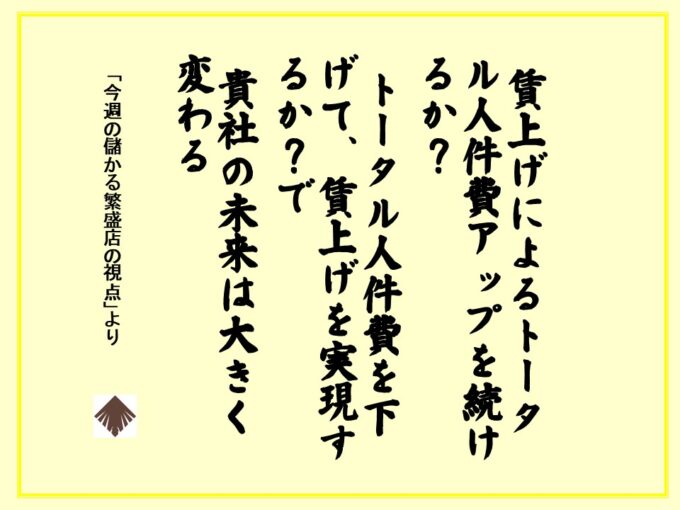

最初に申し上げておきますが、時給アップと人件費増は必ずしもイコールではないということです。

「え?どういうことでしょうか?」 という声が聞こえてきそうですが

人件費アップの理由と人件費を引き下げることは別問題として考えるべきだからです。

具体的には、パートさんの時給アップと社員給与の賃上げに必要な金額はいくらなのか?を出し、それを人時数(ニンジすう)に置き換えるとどのくらいなのか? 例えば、人件費で5%アップは、○○人時になるのか?といった具合で実数におきかていきます。

つぎに、それを5~10%削減するには、どういった作業を止めたらいいのか?といった2段階で考えていく。ということです。

これによって、何もしない場合の5年後に人件費はいくらになるのか?今すぐ行動して、不要な作業を止めた場合の5年後に人件費がどうなるか?ということがイメージできます。

前職時代WM西友では、私がこの役割を担っていました。

最初は、上司や各部門から「こんなのできればいいけど、時期尚早」とか「上がどういうか?」と誰からも相手にされませんでした。

それでも、へこたれずにこのプラン実現の先には、業績不振で下がり続ける給与で苦しんできた所得水準を業界ナンバー1に出来るという、目標を掲げ提案し続けたのです。

幸運にもその5年後、当時、業界トップクラスの給与を実現できたわけですが、

この手法をベースに、ご支援させていただいてる顧問先でも人手不足問題解消と、高い昇給率を実現することが出来ています。

一体どうやって実現させたのか?

前述の、5カ年計画をもとに、社長主宰のプロジェクトで人時削減計画を策定実践できるスキルをもった業務改善リーダー社員を育成しその数を増やすことができたからです。

一般的に、リーダーシップの育成や社員のスキルアップを図ることが、企業の持続的な成長に繋がります。といわれますが、

こういったことを、ほとんどの企業が頭でわかっていても、いざ、実践していくとなると、どういうわけか、そこから一歩も前に進むことが出来なくなります。

ーーーー 一体どうして出来ないのでしょうか?

なぜ、自社の店はお客様が減っているのか、買上げ点数が減っているのか? 現実に起こっている問題の本質を特定し、それに対する答えをだしていないからです。

言い方をかえますと、お客様があなたのお店に求める存在意義が、時代とともに変わったことに気づかず、時代遅れになっていませんか?ということです。

存在意義とは使命(ミッション)のことです。

具体的には、かつて、「地域一の鮮度や品ぞろえ」を謳っていたスーパーマーケットの店が、ドラッグやDSやコンビニに、売上シェアを奪われている、といったことです。

もし、お客様に「売場の分かりやすさ、お待たせしないレジ、品切れのない売場」この3つの顧客項目でアンケートを実施したとしたら、あなたの会社の中で、ドラッグやDSやコンビニに勝てる店は果たして何店舗あるでしょうか?

ここで、あなたの店舗の使命を「いつでも欲しい時に、必要な分、どこよりも安く買える店」といった未来像を掲げた店にするとしたらどうでしょうか?

何を止めて、何に集中すべきか?といったことが、はっきりと浮かび上がってくるのではないでしょうか?

不要になった業務を止めていくことさえ出来れば、必ず人時数は削減できトータル人件費は下がります。

人件費が下がった分の5割を賃上げに引き当てれば、時給アップ、賃上げの目途が立ち、新しい一歩を踏み出すことができるわけです。

これを、一年ごとに積み上げていくことで、地域一の時給、給与体制の企業実現も決して夢ではないということです。

詳しくは、弊社セミナーでお伝えしていますが・・・

貴社では、まだ、賃上げイコール人件費アップという固定観念に縛られた苦しいやり方を続けますか?それとも、業務改善を通じ、人件費を下げて、地域ナンバーワンの賃上げ&時給アップの夢を実現させますか?

著:伊藤 稔