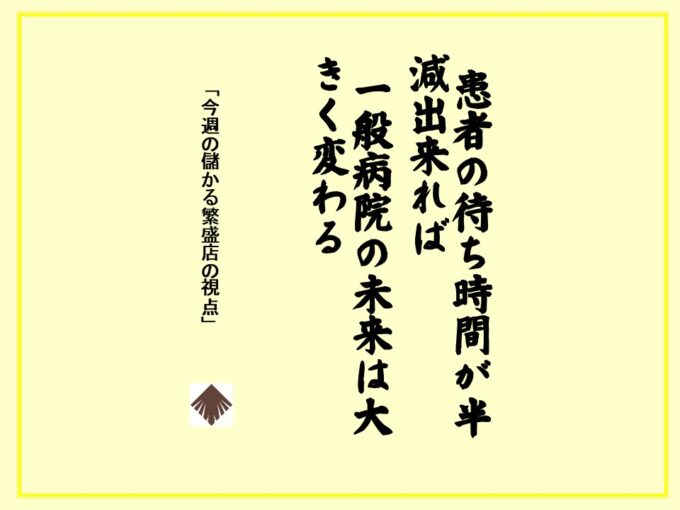

今週の儲かる繁盛店の視点 第600話:「外来患者を待たせないことが、未来の病院経営に影響を及ぼす理由」

「待ち時間ゼロ?」そんなこと出来たらいいけど、所詮無理じゃないか?

とある会合での医療技術者の方々からでた意見です。

確かに、待ち時間が半分になったら皆嬉しいですが、いざやるとなると、どうすればいいのか?

医療の場合は、各自が業務を次々にこなすのではなく、医師の書くカルテによって全ての業務が決まっていきます。

カルテをもとに、看護師が点滴をいれたり、検査技師が血液検査をしたりっていうふうになっているので、病院で働く人はそこに注目して動くわけです。

しかし、時には体調が悪い人初診患者もくるので、外来患者は待つのはあたりまえという状況が生まれます。

今は、診療報酬が減ったことで、医師によってはやたらと予約を詰め込んで報酬をあげようとして待ち時間がさらに増える傾向にあります。

こう言った状況打開するには、まず、業務フローに置き換えて、外来の再診予約の中身がどうなっているのかを見ていく必要があります。

改めて、生産性の観点から、再診の中身を見ていきますと、検査、診察、カルテ記入、予約、調剤、会計といった項目になっているので、作業項目ごとの時間を計測し、標準時間を設定することで、簡易な業務フロー表を作ってみてみてください。

出来上がった各部門の業務フローを繋ぎ合わせてみると、いつどこで業務が滞っていているかがわかります。

つまり、ちゃんとした業務フローさえあれば、どこに問題があるのかわかるので、プロジェクトとして、その場で結論を出していくことができるということです。

これを毎月1回のペースで実施することで、一年が終わるころには、どこで業務の流れが詰まってまっているのか?、そこが解決できるとどれぐらい利益が上がるか?といったことが見えるようにようになります。

また、この問題を具体的に解決するには、非効率業務改善の手法が生きてきます。

例えばカルテ記入が遅い医師の方がいらっしゃる場合、すべての業務の遅れの原因になり他の人の残業が増えたりします

こうしたケースの場合は本人に改善を求めるのではなく、カルテの記入方法を統一化して、同じような質問はチェック式にしたり、予め看護師に聞き取りしておいてもらうことで、全体コストを抑えていくこともできます。

他にも、急性期手術を受けた患者は、術後経過がよければ、地域クリニックへ逆紹介で手放していかなくてはならないこともあります。

いつまでも抱え込んでいると急性期の受け入れの枠を増やせず、単価アップチャンスを失うことになかねないからです。

こうした病院の“赤字構造”に直結することも、日々の人時収益を見ていればすぐにわかり十分回避できるようになるということです。

(※人時収益とは、毎日の収益を人時で割ったものですが、一人当たり時間収益を表す指標です)

詳細はセミナーでお伝えしてますが、人件費率6割を超える病院業界として、経営が必ず見ておくべき数値といえるでしょう。

さあ、貴医療法人ではまだ、診療報酬点数重視を続けますか?それとも、外来患者を待たせないことを機に人時収益アップの道を目指しますか?

著:伊藤稔