今週の儲かる繁盛店の視点 第399話:「人時売上と相性のよい施策とあわない施策の違い」

先生、人時売上と顧客満足度の両方が出来る会社ってあるのでしょうか? 年末とある企業の社長さんと食事をご一緒したときの一言です。

――――人口増で売れて儲かった時と正反対のことを考えてみてください。と申し上げました。

人口増で、物が売れた時は商品を切らさない為に、販売予測数以上の商品を店舗に送り込むプッシュ型納品が行われました。

店舗は一方的に送り込まれる商品を売り逃さないため、人を多く抱え対応することで売上を伸ばしてきたわけです。

そう言う意味では、人口減少時代の今はそれと「逆のやり方」の視点で考えてみるということです。現場の直すべき点を探し出す「きめ細かく対応していくプル型の手法」と言えます。

「そんなこと 人手がいない中できるわけがない」という声が聞こえてきそうですが、

現場とは店舗のことではなく、お客様のことです。具体的には、日々の店舗コンディションをお客様に評価していただき、店舗はそれを改善し収益向上につなげていく…」というものです。

これを、一店舗ずつ良い状態にさせていくことで、企業全体の評価を上げていくわけです。

一方、業務改革プロジェクトチームは、対店舗顧客満足度が改善していく理想的状態を頭の中に描きながら業務項目設定を基に作業指示書の更新を行なっていきます。

「単に業務内容を見直すだけ…」と思われた方、ご注意ください。この理想的な状態には、大きな落とし穴がいくつもあるのです。

最大の落とし穴とは、業務名称を再定義しなかったり、作業指示書も一度作ったらそれでおしまいでは、そこから先人時売上はあがることはない。ということです。

例えば、「品出し」などは最初は各売場毎でやっていたやり方を部門を越え一括でやるようにすることで作業効率は上がります。その際、作業指示書も一緒に変更することで、継続的に作業効率が改善するので初めて人時売上が上がってくるわけです。

「接客」という業務名称ひとつとっても、人によって捉え方が異なるため、売場案内なのか?、商品説明なのか?問い合わせ方法は対面なのか?電話やメールなのか?対象部門は…と言った具合で定義していくことで、行き違いが減るだけで人時売上は変わってきます。

業務改革プロジェクトでは、一貫した手順で、店舗業務の定義を再定義し、対顧客満足度と人時売上の引き上げにチャレンジしていくことになります。

この一貫性なくして、作業割当システムをいれ人時売上が上がったとしても「単なるマグレ」しか期待できず、継続的な「営業利益改善に結びつかない」という悲劇が起きるわけです。

弊社にはさまざまな方がお見えになりますが、そうした中には、年商500億以上の企業の社長さんが何人も来られています。

業界で500億という数値は、間違いなく中堅の部類に入ります。数百億でさえなかなか届かないのに、いつかは500億と夢見る人もいるほどです。

それだけ売れているなら、さぞ儲けになっている事でしょう…と、誰もが思うかもしれませんが、実際には、これではやっていけない…というケースが多いのです。

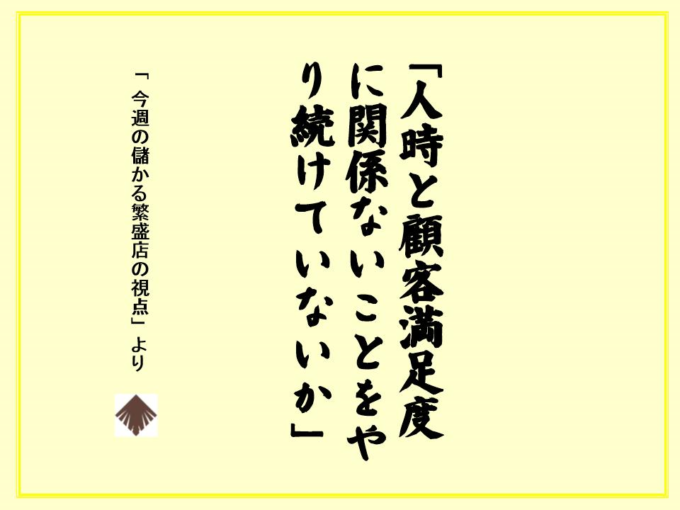

理由は言うまでもありません、「人時売上と顧客満足度に関係無いこと」をやり続けているからです。

ひどい場合は、対顧客満足度は下がり、人時が増えてしまうような企画を次々打ち出しているのが、店舗運営本部だったりすることがあるのですから、この店舗運営の考え方からやり直さなければならないということです。

こう申し上げますと、「仕入れや在庫管理システム、棚割りといった、グループウエアを入れたら人時削減に繋がった…」と反論される人がいます。

管理部門が管轄する 物流 人事 財務 情報システム…などの主管部門が主体でおこなう非効率業務改善では、たしかに店舗の事務作業が軽減されます。

そういう意味では、店舗の後方業務の作業軽減になり人時削減に繋げることが出来ます。

但し、店舗事務作業に関わってる人時は全体人時の1割以下であることから、人時削減の絶対量が少なく、全体に与える効果も僅かということです。

自社にとって何が良いのか真剣に考えた上での組み合わせあってこその、企業成長ですから、一貫性がなければ、事務より売場で大量に削減できるはずの人時までみすみす見逃してしまうことになります。

この点は、きわめて重要です。社長がやろうとしている取り組みは、本当に「企業の収益構造改革として一貫性がありますか?」ということです。

さあ、貴社ではまだ、僅かな改善に大金をつぎ込みますか、それとも、収益構造を変え大きな成果を勝取りますか?